服育とは私達の暮らしになくてはならない衣服の大切さやその力について理解し、私達の暮らしに活かす力を養う取り組みです。

衣服は生活を支える三要素「衣食住」の一つでありながら、おしゃれの観点から語られることが多く、私達の生活を支える様々な役割を担っているものであると意識されることは少ないのではないでしょうか。

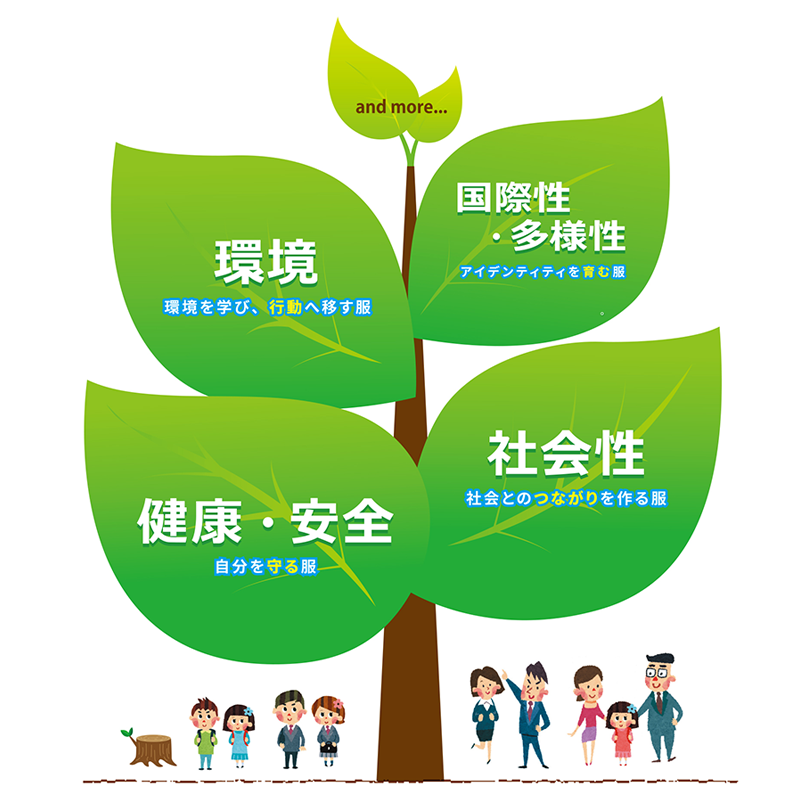

服育では健康、安全、人とのコミュニケーションはもちろん、環境や海外とのつながりなど衣服の様々な役割や可能性について学び、その力を生活の中にいかすことのできる「生きる力」や「豊かな心」の育みを目指しています。

元々私達は自分を"守る"(防護性)ために衣服を身にまとうようになりました。これは現代の衣生活においても大切な基本的目的です。

どのようなデザイン、色、素材の服が健康や安全を考える上で有効なのか(もしくはどういったものが危険性を増すのか)、正しい知識を持ち着こなすことは自分自身を守るために大切です。

成長していくにつれ、子ども達の社会は広がっていきます。社会が広がり人との付き合いが増えていくと重要になってくるのが、他者とどのようなコミュニケーションをとるかです。

ノンバーバルコミュニケーション(非言語コミュニケーション)の一つである衣服は着ているだけで自分を伝える重要な役割を担っています。この衣服のコミュニケーション力について理解し、TPOに応じた表現力を身に付けることは社会生活を送る上で大切な力になってきます

様々な素材で作られ、その多くがいまだ廃棄処分されている衣服は、環境について考えるきっかけとなりえます。

誰もが毎日着用する衣服だからこそ、その選び方・着方・処分の仕方についての正しい知識を持つことで、気づきを行動に変えていくことができるのです。

国や地域による服の特色を知ることは、自国はもちろん他国の文化を理解することにつながります。

また服は性の多様性などについて考えるきっかけにもなりえます。

子ども達にとって初めての社会である学校という場は、服育を学ぶ上でも重要な場です。

その日の授業内容や気候・気温に相応しい衣服について考えたりその衣服について友人とディスカッションする等々、仲間と共に過ごす学校という場だからこそ深める事のできる服育があります。

特に皆で同じ衣服を着用する制服のある場合は、普段のカジュアル服とは違うフォーマルスタイルの衣服の役割や相応しい着こなしについて学ぶこともできます。

子ども達にとって衣服について最初に学び、知識面でも大きな影響を受けるのは家庭です。

幼少期の衣服に関するしつけはもちろんのこと、衣服の選び方(毎日の着用や購入)や日々のお手入れ等は、全て家庭内での衣生活です。

また最も身近な大人である親の服装は、子ども達の衣服に対する価値観(大人がどのように衣服を大切にし、付き合っているか)形成に大きく関わっています。

服についての学びも実践も行う場である家庭においては、親子のコミュニケーションはもちろんのこと学校や地域との連携をとるなど、家庭の服育力を高めることが子ども達の生きる力を養う上でも大切になってくるでしょう。